みかん、すだち、かぼす、ゆず、レモン…。名前を聞いただけで思わずツバの出そうなかんきつ類だが、実はこれらが魚の名前だとしたら驚くだろうか。

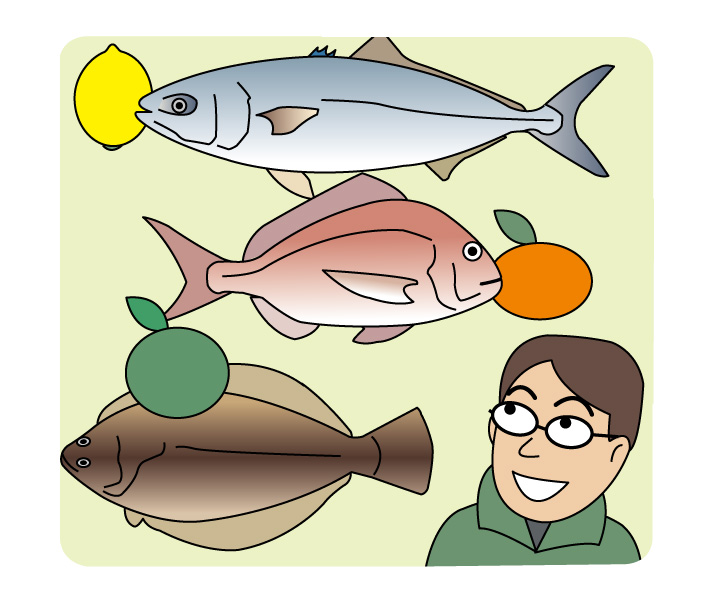

最近、若者の魚離れに歯止めを掛けるため、“フルーツ魚”と呼ばれる魚がさまざまな場所で提供されている。生臭さを抑えるために、かんきつ類を飼料に混ぜ与え、育てているという。「みかんブリ」は、みかんを飼料に混ぜて育てたブリのこと。「みかんダイ」も同様だ。「ハーブサバ」は、ナツメグ、オレガノ、シナモンなどのハーブ(香辛料)を飼料に混ぜて育てたサバで、「伊勢マダイ」は、ネーミングはノーマルだが、海藻とお茶とかんきつ類を粉末にして、エサに混ぜ与えたものだという。他にも「すだちブリ」「かぼすヒラメ」「かぼすブリ」「レモンブリ」「レモンカンパチ」「レモンハマチ」、「オリーブハマチ」「オリーブブリ」「オリーブサバ」など、(オリーブがフルーツと言えるのかどうかは別にして)こんなにあるのか、と思うほど種類がある。

しかし正直なところ、個人的にはフルーツ魚に対して若干の抵抗感を覚える。「臭み」を抑えるためというが、それはその魚が持つ特有の「匂い」ではないのかと思うからだ。たとえば日本古来の発酵食品であるクサヤは、あの強烈な臭い、いや、匂いがあるからこそクサヤなのであって、フルーツの香りがするクサヤは、もはやクサヤとはいえない。臭くなければクサヤじゃないのと同じように、匂わなければ魚じゃないのだ。ラベンダーの香りがしないラベンダーはラベンダーではなく、カレーの匂いがしないカレーもカレーじゃない。硫黄の臭いが鼻をつかない登別温泉も、もはや登別温泉とは言えないのかもしれない。

そう考えると、何でも、それ相応の「匂い」や「臭い」があってこその存在と言えなくもない。「匂い」や「臭い」は、それを識別するためのある種の固有記号のようなものなのだ。魚特有の生臭さが我慢できないというのなら、刺し身にしろ寿司にしろ、鼻をつまんで食べればいいじゃないか、と思うのだが、回る回らないに関わらず、寿司屋でそんなことをすると店の大将にどやされるので、やめておいた方がいいだろう。

(平田 克仁)